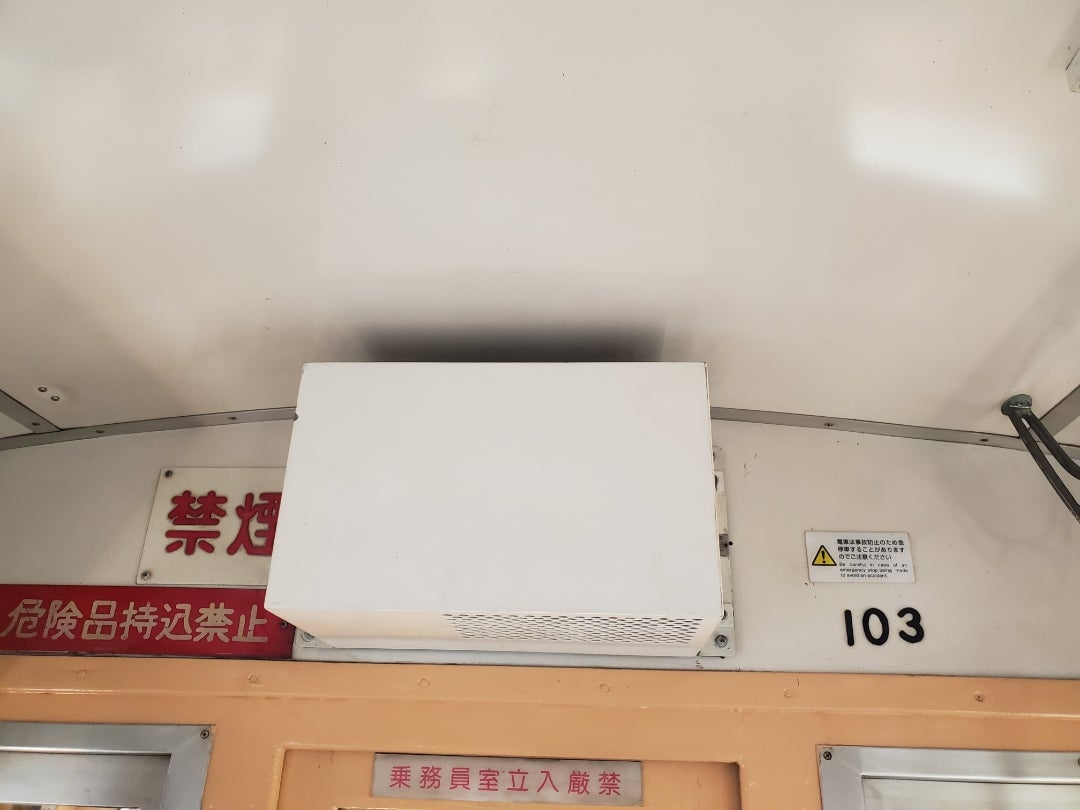

続いては、一昨日(7月20日)箱根登山鉄道の入生田検車区(入生田車庫)で行われたサンナナさよならイベントで撮影した、103+107号車(サンナナ編成)の車内の様子です。

座席は、オールロングシートだったので、サンナナ編成の引退後は、箱根登山電車の車両のオールロングシート車が、104+106F(ヨンロク編成)、2000形サン・モリッツ号の2001Fと2003Fの3編成となりました。

乗降口にステップがあるのは、旧型車両の証であり、注意書きや案内放送でも、その旨が伝えられています。

箱根登山電車の旧型車両には、冷房も付いていないので、箱根の自然の空気を味わうことが出来るけど、今回のイベントでは、蒸し暑さを感じてしまいました。

こちらは、2001(平成13)年2月まで東急世田谷線で活躍していた緑色の旧型車両(こちらもステップ付きの非冷房車だった)に似ているところがありました。

1919(大正8)年6月1日の登山電車の開業時には、モハ1形のルーツであったチキ1形が7両導入されていたけど、木造の車体にアメリカ🇺🇸製の台車や電装品が組み合わされていました。

1950(昭和25)年の複電圧化により、1926(大正15)年1月に宮ノ下駅付近での転覆事故で廃車となった5号車を除いたチキ1型の車体が鋼体化され、100番台に変更されたことで現在の姿となっています。

現在残るモハ2形の108号車と109号車は、1927(昭和2)年に木造車体にスイス🇨🇭製の足回り品が組み込まれたチキ2形の8号車と9号車として製造された車両であり、1955(昭和30)年と1951(昭和31)年に鋼体化されていました。

2007(平成19)年に104号車がカルダン駆動化されてからは、箱根登山鉄道の営業用吊り掛けモーター車がサンナナ編成だけとなり、今年7月19日まで残されていたのであります。

登山電車の運転台の下に水タンクがあるのは、急カーブでのレールの磨耗防止により散水作業が行われる為であり、箱根湯本駅や強羅駅で給水作業が行われています。

通常の場合には、レールに油を塗って磨耗を防ぐことになるけど、登山電車の場合は危険を伴うことになるので、塗油の代わりに散水作業が行われているのであります。

1919年の開業当時は、散水装置が無かったので、磨耗によるレール交換が繰り返されていました。

散水作業に使われる水は、山の湧き水となっています。

自分(しゃもじ)は、2015(平成27)年12月12日と、翌年の2016(平成28)年9月19日にサンナナ編成に乗って吊り掛けモーター音を堪能していたので、あの頃が懐かしいなと思いました。

今回のイベントでは、通常時に味わうことが出来なかった103号車から107号車への非常用通路の通り抜け体験が出来たのであります。

このことで、2012(平成24)年3月24日に箱根登山鉄道の親会社である、小田急電鉄の海老名車両基地で行われていた、5000形、10000形(HiSE車)、20000形(RSE車)のさよならイベントで、20000形の非常口(2階建て車両の1階部分にあった)の通り抜け体験をした時のことを思い出しました。

箱根登山鉄道の箱根湯本~強羅間は、スイスのレーティッシュ鉄道ベルニナ線が参考で作られた路線であり、その見返りとして、登山電車開業60周年(還暦)を迎えていた1979(昭和54)年6月1日に、レーティッシュ鉄道との姉妹鉄道提携が結ばれていました。

今年は、箱根登山鉄道開業100周年のほか、スイスのレーティッシュ鉄道との姉妹鉄道提携40周年という節目の年を迎えたのであります。

1000形がベルニナ号、2000形がサン・モリッツ号、3000形がアレグラ号と、スイスのレーティッシュ鉄道ゆかりの愛称名となったのは、このことの縁もあります。

箱根登山鉄道が小田原まで延長されたのは、1935(昭和10)年10月1日のことであり、箱根登山鉄道市内線(軌道線)の早川口~箱根湯本間が廃止されていました。

箱根登山鉄道市内線では、小田原~早川口~箱根板橋間が残されていたけど、1956年6月に廃止されていたのであります。

1950年8月1日には、小田原~箱根湯本間が三線軌条化及び1500Vへの昇圧により、小田急線との新宿~箱根湯本間の直通運転が行われるようになり、箱根湯本の温泉が1本で結ばれるようになりました。

2006(平成18)年3月18日には、箱根登山電車の車両の小田原乗り入れの廃止に伴う箱根湯本駅での系統分割により、狭軌だけが残された小田原~入生田間では、小田急線と同じように扱われるようになっています。

箱根湯本駅で系統分割されてからは、必ず箱根湯本駅で乗り換えなければならなくなったので、1919年の登山電車開業の時から1935年の小田原延長の時までの間に逆戻りしてしまいました。

箱根板橋駅は、1面2線の島式ホームであり、下り線側に登山電車専用ホーム(強羅方面乗り場)があったけど、撤去されずに残されているので、登山電車の車両が小田原まで乗り入れていた頃の名残があります。

このことで、2005(平成17)年3月に名鉄美濃町線が廃止されるまで存在していた田神駅(名鉄各務原線)の美濃町線(岐阜市内線系統)直通列車(名鉄田神線、田神~競輪場前間)の低床の専用ホーム(現在は撤去されている)が、各務原線ホームの横にあったことを思い出しました。

新岐阜駅(岐阜市内線系統廃止直前に名鉄岐阜駅に改称された)には、美濃町線専用の低床ホームがあったので、小田原駅に登山電車専用のホーム(11,12番線)があったことに似ています。

小田原駅の登山電車専用ホームは、11番線部分のみ改良され、小田原~箱根湯本間の列車(小田急1000形による4両編成)で使われています。

箱根駅伝の小田原中継所や鈴廣かまぼこでお馴染みの風祭駅は、以前1面2線の島式ホームの駅で、小田急線から(へ)の6両編成の直通列車では、箱根湯本寄りの1両(1号車)のみ非常用ドアコックによる開閉となっていました。

2008(平成20)年3月15日の改正で、バリアフリー化により4両編成対応の相対式ホームの駅に改良されたと共に全ての車両のドアが開くようになり、入れ替わりに新宿~箱根湯本間の6両での直通急行が廃止され、新宿~箱根湯本間の直通列車は、特急ロマンスカーだけとなっています。

入生田駅は、箱根湯本寄りに構内踏切のある2面2線の駅で、車両基地に面した2番線(上り、小田原方面)側が三線軌条のまま残されています。

箱根登山電車の車両は、入生田車庫から(へ)の回送列車で、入生田駅は2番線、箱根湯本駅は4番線(現在は臨時ホームとなっている)に指定されているのは、配線の関係であります。

塔ノ沢駅は、トンネルとトンネルの間に挟まれた2面2線(相対式ホーム)の無人駅であり、改良される前の京王井の頭線の神泉駅(東京都渋谷区、同じくトンネルとトンネルの間に挟まれた相対式ホームの駅)に似ているところがあります。

塔ノ沢駅には、箱根湯本寄りに構内踏切があったけど、1993(平成5)年の3両化によるホーム延長により廃止され、箱根湯本寄りのトンネルの上を階段で越える方式となっています。

箱根湯本寄りのトンネルの中にポイントを移設させなければならないという大工事となっていました。

改良前の神泉駅は、駒場東大前(吉祥寺)寄りのトンネルの関係でホームが短く、5両編成(当時は3ドア18m車だった3000系が使われていた)のうちの吉祥寺寄りの2両がトンネル内に掛かっていたので、それを解消させる為に駒場東大前(吉祥寺)寄りのトンネル内にホームを延長させていたという大掛かりな工事が行われていたので、塔ノ沢駅に似たような現象となっていたのであります。

塔ノ沢駅の上りホーム(箱根湯本行き)には、深澤銭洗弁天があるので、電車の待ち時間に立ち寄ることも出来ます。

周辺にある箱根湯寮は、2011(平成23)年7月15日に惜しまれて閉園となった箱根ベゴニア園の跡地に出来た古民家風の里山温泉(日帰り温泉施設)であり、隣接していたひめしゃらの湯が拡張並びにグレードアップされた感じがします。

箱根湯寮へは、塔ノ沢駅から歩いて行くことが出来るけど、箱根湯本駅から無料のマイクロバス(平日は15分間隔、土休日は10分間隔)を使えば、約3分で迷わずに行くことが出来ます。

この時に登山電車のガードを潜るけど、高低差があります。

箱根湯寮は、入浴や休憩だけでなく、囲炉裏料理も味わうことも出来ます。

自分(しゃもじ)は、箱根登山鉄道の旅の後に箱根湯寮に立ち寄ったけど、箱根湯本駅や塔ノ沢駅から比較的近いし、緑に囲まれた雰囲気で気持ちの良い湯加減であるので気に入っています。

露天風呂からの川の眺めも最高でありました。

入浴料は1500円と高かったけど、箱根フリーパスや今回使ったトコトコきっぷでの割引も適用しています。

箱根湯本駅近くには、かっぱ天国という日帰り温泉施設があるけど、時間がなくすぐに入りたい人にはオススメであります。

箱根湯寮の無料のマイクロバスは、箱根登山観光バスによる運行で、箱根湯寮の広告の入った専用車が使われているけど、20時20分以降は、箱根湯寮による専用のワゴン車(9人乗り)となります。

専用のワゴン車は、トヨタ(TOYOTA)のハイエースで、2016年9月19日に乗ったことがあります。

9人乗りのワゴン車の場合には、我々が持っているような普通自動車運転免許(普通免許)でも運転することが出来るけど、11人乗り以上のマイクロバスの場合は、大型自動車運転免許(大型免許)がないと運転することが出来ないです。

箱根湯寮はとても綺麗で入りやすいので、友人のつか氏が箱根登山電車の旅を楽しむ時にオススメしています。

奥湯本地区にある天山湯治郷も自分(しゃもじ)オススメの日帰り温泉施設だけど、こちらは箱根湯本駅から有料のバスに乗って行くことになります。

今回箱根登山鉄道に2016年9月以来の乗車となったけど、旧型車のリバイバル塗装の充実のほか、アレグラ号が4両増え、2001Fが復刻サン・モリッツカラーとなったことにより変化していました。

サンナナさよならイベントでの車内公開では、列が出来ていたけど、何とか入ることが出来ました。

このように、箱根登山鉄道のサンナナさよならイベントに行くことや、久しぶりに箱根登山鉄道に乗ることが出来て良かったです。